< 門の女 >

門の女がその閉鎖的で薄暗い空間を見渡すと、辺りには黒い肉の群れが蠢いていた。

彼等は堕獣と呼ばれ、人から生まれながら人とはまったく別の生き物と認識されている。

彼等にはその黒く歪んだ身体の印象から、不完全な動物として人々から蔑まれ、

その醜さから忌み嫌われた。

また、蔑まれ忌み嫌われるほどに、まるでそれら差別の要請を受け入れるかのように、

よりいっそう醜怪になっていった。

あたかも負の役割を負うことが生まれてきた意味だといわんばかりに。

彼等は魂があることも認められなかった。

そのため、彼等は自らの存在を訴えてはいけなかった。

何かをしようとすれば人を不快にさせるとし、

人々から邪見にされ、否定されるを繰り返した。

辛い苦しいと悲鳴を上げた堕獣は、そのために殺されてしまった。

だから堕獣達は苦しんではいけない、悲鳴を上げてはいけないと、

何も表現せず、誰にも主張しなかった。

そのような環境にあったため堕獣はどれだけ生きても成長できなかった。

30年間生きた者もあったが、彼は30年間ただ蔑まれ忌み嫌われ続けただけで、

何も得られず、育たず、ただ肉体的に老いただけだった。

目標などなかった。希望などなかった。

堕獣はひたすら人々に迫害され、石を投げつけられるために存在した。

また彼等堕獣を侮蔑し憐憫し偏見を振りまくほどに人々は優越感を得た。

堕獣を攻撃すれば正義の執行者になった気がしたし、

また哀れみを口にすると善人になった気がした。

堕獣は成長してはならない。

ひょっとすれば堕獣の中にも数多の才能を持つものがいたとしても、

その才能を発揮してはならなかった。無能でありつづけることが、人々のためだった。

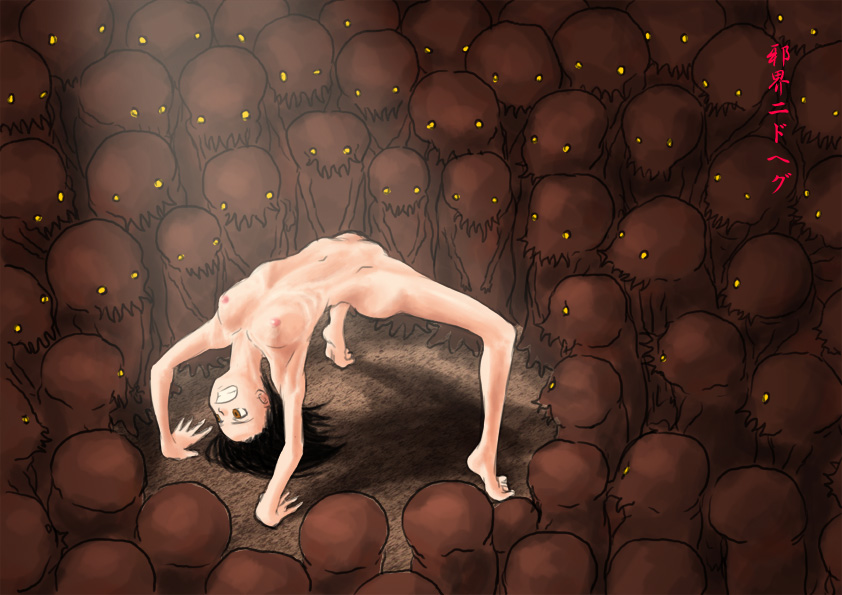

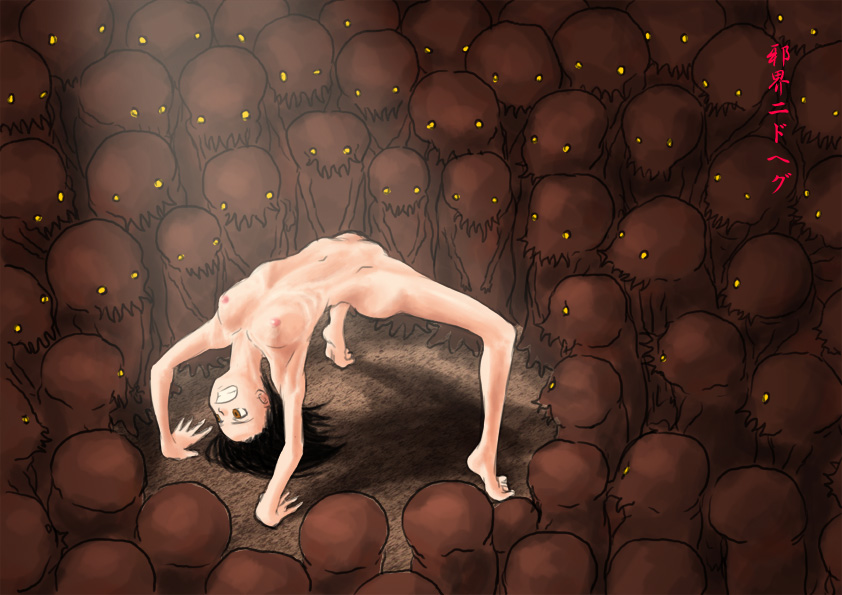

門の女は覚悟を決め、彼等の群れの中心に陣取り、自らの肉体をしならせて

出来るだけ広いアーチを模すると、続いて大きく股ぐらを開き、堕獣一匹分の空間を造り上げた。

堕獣達はしばらくそれを眺めながら、やがて何かを悟ったように、

一匹、また一匹と、眼前に迎える肉体の門をくぐり、女の内宇宙へと侵入していった。

そこは全身を包む恍惚とした灼熱の世界であり、

堕獣達の苦痛は溶解し、ゆっくりと自我さえも内宇宙へと溶け広がっていく。

ブリッジの状態で内宇宙と直結している子宮が躍動し、堕獣の快感と安堵が女に伝わった。

百を超える堕獣を受け入れつづけながら、

門の女は紅潮し、発汗し、痙攣し、泡を吹きながらも門の体勢を必死に維持しつづける。

やがて余す者なく全ての堕獣が女の中へ溶け込んで一つとなるや、

女は彼等と共に人の社会へと戻っていった。

人々は相変わらず新たな堕獣を造り上げて安定を保とうとしていた。

いつ自らが堕獣となるかも知れずに。

おわり